Playing Kafka ist ein Projekt des Goethe Instituts, umgesetzt durch das Prager Indie-Studio Charles Games. Kostenlos für diverse Plattformen erhältlich, mit einer Gesamtspieldauer von ungefähr einer Stunde.

In der Handreichung für den Unterricht wird das Spiel als ein „atmosphärisches Aventuregame mit für das Genre typischen Dialogsequenzen, bei denen die Spielenden regelmäßig aus verschiedenen Antwortmöglichkeiten wählen können“ bezeichnet. Ich selbst würde „Playing Kafka“ eher eine Visual Novel nennen, die höchstens einen Hauch von Adventure-Elementen besitzt. Doch dazu später mehr.

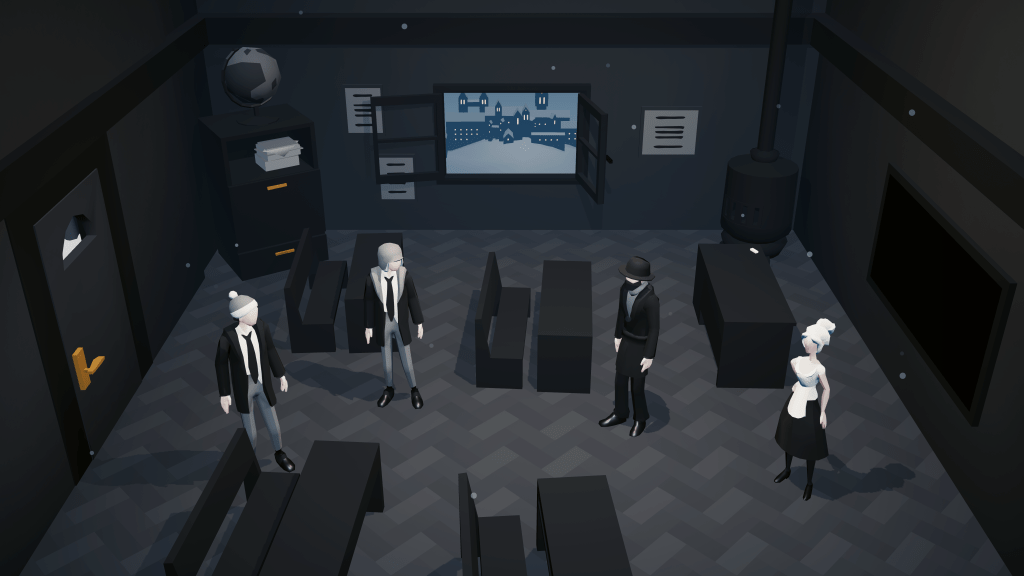

Drei Werke Kafkas sehen im Mittelpunkt des Spiels: „Der Prozeß“, „Brief an den Vater“, sowie „Das Schloß“. Gestaltet als separate Kapitel, die es vom Spieler nacheinander freizuschalten gilt.

Gesteuert wird das Spiel ausschließlich mit der Maus. Um mit anderen Personen oder Gegenständen zu interagieren, wird der Hauptprotagonist der jeweiligen Geschichte, wie eine mit den Gliedmaßen schlackernde Marionette, auf einen Gesprächspartner oder ein Objekt gezogen. Dies soll die Hilflosigkeit der Romanfiguren Kafkas zum Ausdruck bringen. Häufig findet dich Charakter in Situationen wieder, die er nicht zu kontrollieren vermag. In denen er sich ausgeliefert und fremdgesteuert fühlt.

Da oft nur eine einzige Interaktion pro Szene möglich ist, ist man als Spieler weder gezwungen lange den Bildschirm abzusuchen, noch stumpf Kombinationen diverser Gegenstände durchzuprobieren. Ein Inventar ist erst gar nicht vorhanden. Daher meine Neigung zum Begriff der „Visual Novel“. Ein klassisches Adventure à la Lucas Arts ist das Spiel nicht.

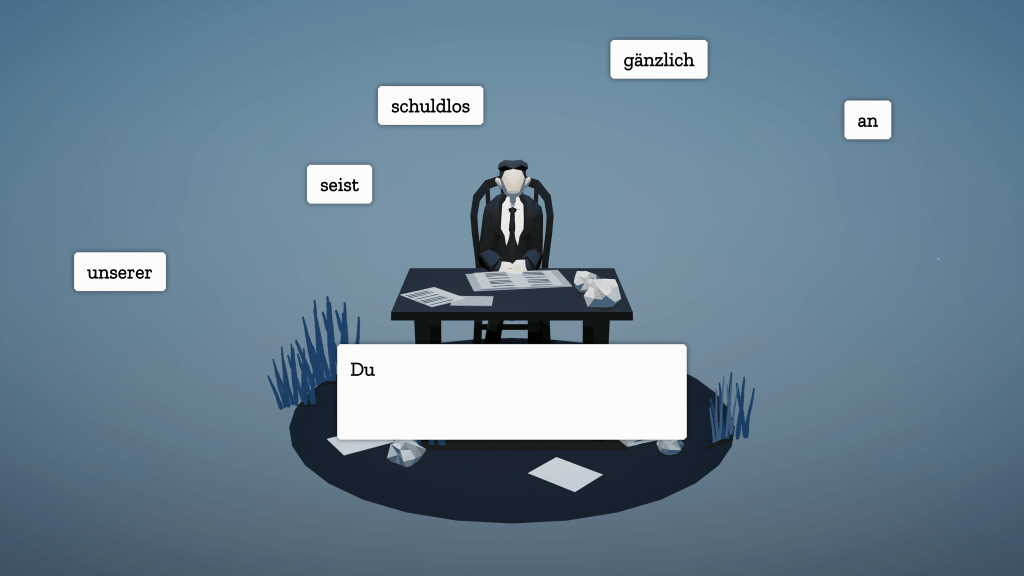

Wenn auch hin und wieder Spielelemente mit Rätselcharakter eingestreut werden. So zum Beispiel im zweiten Kapitel, bei dem es gilt den Text des Briefs an den Vater in der korrekten Reihenfolge zusammenzusetzen.

Und einer durchaus witzigen und gut gemachten Szene im „Schloß“, bei der es gilt, die nervigen Assistenten loszuwerden. Hier bin ich tatsächlich kurz hängengeblieben.

Oft existiert für eine Aufgabe auch gar keine richtige Lösung. Wie im zweiten Kapitel, in dem man es dem Vater nicht recht machen kann, egal was man tut.

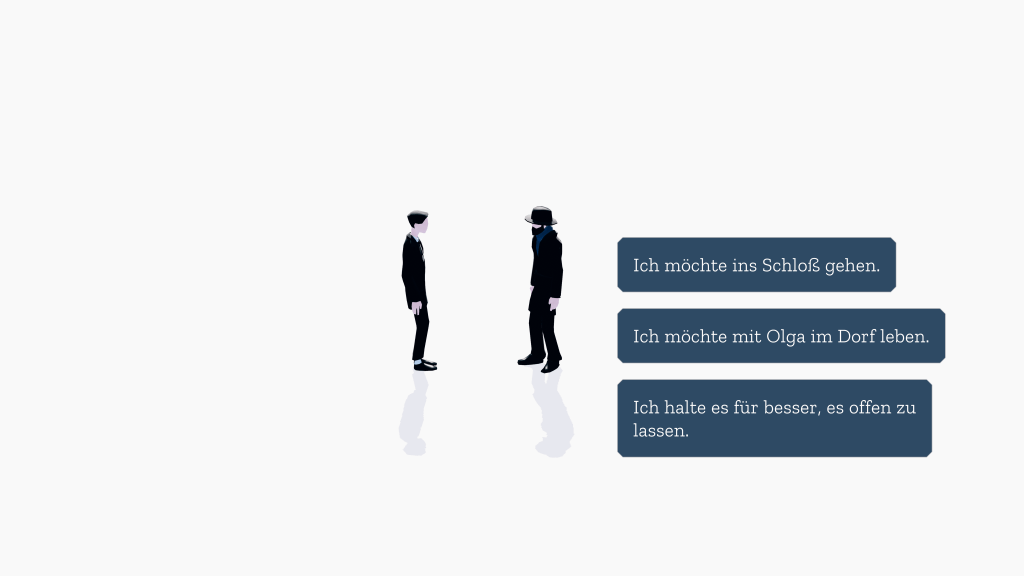

Das zweite Hauptelement des Spiels sind Dialoge mit Auswahlmöglichkeiten.

Da natürlich nur immer eine Option gewählt werden kann, die den Fortgang der Geschichte bestimmt, wäre dies durchaus ein Anreiz „Playing Kafka“ mehr als einmal zu spielen. Um all die Verzweigungen auszukundschaften. Denn die Antwortmöglichkeiten wirken wie echte Alternativen. Ob sie ein signifikant anderes Ende der jeweiligen Geschichte bewirken, habe ich noch nicht probiert. Könnte ich Josef K. in „Der Prozeß“ gar retten?

Was nicht ganz so gut gelungen ist, ist die Vertonung des Spiels. Nicht jeder Sprecher überzeugt. Die Dialoge wirken hin und wieder arg gestelzt oder gar gelangweilt.

Ich habe Kafka zuletzt in der Kollegstufe gelesen. Mit großer Begeisterung. Erstaunlich wie wenig 30 Jahre später davon hängengeblieben ist. Bis auf ein paar Namen und grobe Handlungsstränge. Und natürlich erinnere ich mich das Gefühl des Ausgeliefertseins und der Hilflosigkeit, das sich wie ein roter Faden durch Kafkas Werk zieht. Ich glaube es wird dringend Zeit, ein weiteres Mal in die Welt des Schriftstellers einzutauchen. Somit hat „Playing Kafka“, für mich zumindest, seinen Zweck erfüllt.